旅を巡る魅惑の小説: 海外文学と日本文学のおススメ作品

旅に出ることは、新しい場所や文化を体験し、自分を発見できる素晴らしい機会です。

しかしながら、日々の忙しい生活の中で旅に出る機会を作るのはそう簡単ではありません。

そこでこの記事では、そんな日々忙しくてなかなか旅に出ることが出来ないという人へ向けて、心の中で疑似的な旅を経験することが出来る「旅小説」を紹介していきます。

旅をテーマにした小説を読むことで、その本の著者や主人公が体験する旅を疑似体験することが出来てしまいますので、本を読むことで実際に旅に出るのと同じくらいの効果があると私は思っています。

ただ、珠玉の名作や世界中で大ヒットした作品など、旅をテーマにした作品は数多くあり、その全てを紹介するのはなかなか難しいので、今回は海外文学と日本文学のなかから、「旅」をテーマとして書かれた作品のうち、個人的におススメしたい作品を紹介していきましょう。

1. 旅をテーマにした小説の魅力

旅をテーマにした小説は、私たちを異なる場所や経験へ連れて行く力があります。

ここからは、それらの小説ならではの魅力について見ていきましょう。

地球上のさまざまな場所への旅を疑似体験できる

いざ旅に出ようとすると、時間やお金の確保に、旅の計画を立てるなど必要となる準備がいくつかあります。(※準備もまた旅の楽しみと言えますが!)

その点、旅をテーマにした小説であれば、現実にはなかなか簡単には行けないような場所への旅を疑似体験することが出来ます。

その対象は日本国内に限らず世界の様々な場所、果ては宇宙や異世界といったところまでも含め、あらゆる場所への仮想の旅を楽しむことができてしまいます。

作者の素晴らしい文章によって描かれる場所の情景は、読者としての私たちの想像力をかき立て、それらの新たな世界を実際に探索しているような興奮を呼び起こしてくれます。

現実世界も架空の世界でも、その場所の魅力を発見できる

旅をテーマにした小説は、旅であるからには当然ながら、目的地であれ立ち寄り地であれ、特定の場所や文化について描かれます。

小説は文字のみであらゆるものを表現する媒体ですから、小説の作者さんは読者に伝わるように、その土地についても事細かに描くことになります。

その描写を読む私たち読者は、作者が描くその土地を小説を通して訪れることで、その土地の風景や人々の生活を疑似体験します。

小説によっては、その土地の歴史や伝説にまで触れることができるものもあるでしょう。

ファンタジックな世界を旅する物語であれば、架空の場所や生物、魔法の存在など、想像力を刺激する要素なども登場するかもしれません。

作者の想像力や現地の知識を文章を通じて覗くことで、私たちもその土地や場所について、知らなかった魅力や可能性を発見することができます。

旅による成長と感動を追体験できる

小説であるからには、大なり小なり、登場人物たちの成長や冒険、恋愛や友情などさまざまな人間ドラマが描かれることが多いでしょう。

小説のストーリーは作者さんによって千差万別で一概にはいえませんが、「旅」という物語を通じて成長する登場人物たちを描く小説も多くあります。

登場人物達が旅を通して感じた思いや経験に読者である私たちも共感し、彼らの喜びや悲しみ、成長や困難を共有することは、旅小説の醍醐味の一つといえます。

そういった描写の中には、その小説の作者自身が実際に旅を通して得た洞察や教訓として込められているものもあるのかもしれません。

そんなことを考えながら読み進めていくのも面白いですよ。

2. 海外文学における旅小説の名作

ここからは早速、旅小説のおススメを紹介していきます。

まずは海外の小説からいきましょう。

『オン・ザ・ロード』ジャック・ケルアック

最初は、ジャック・ケルアックの『オン・ザ・ロード』です。

アメリカを舞台にした内容で、主人公が自由を求めてアメリカ大陸中を旅する小説ですね。

若者たちがアメリカ中を旅しながら自己探求する姿を描いており、主人公たちが経験するリアルな葛藤や価値観の変化を通じて、人生の意味を見つける旅に出ることの重要性が浮かび上がります。

ビート・ジェネレーションを代表する名作であり、著者自身の実際の放浪体験に基づいて書かれました。

ちなみに、ビート・ジェネレーションとは、第二次世界大戦後にかけてアメリカで起こった文学運動等の総称です。

ビート・ジェネレーション(英: Beat Generation)は、第二次世界大戦後のアメリカ合衆国の文学界で異彩を放ったグループ、あるいはその活動の総称。1940年代終盤から1960年代半ばにかけて、この文学運動の思想や行動様式に影響を受けたライフスタイルを実践する者はビートニク(Beatnik)と呼ばれた。主な著作は1950年代に発表され、特に1955年から1964年頃にかけて、文化・政治に対して大きな影響力を及ぼした。

~ウイキペディア「ビート・ジェネレーション」より引用~

1940〜50年代のアメリカ中を旅する若者たちのリアルな価値観や葛藤を力強く描くケルアックの躍動感溢れる文章は、ヒッピー文化の源流とも言われています。

若者の自由な生き方や冒険心は今の時代においても色褪せることなく、読む人達の心を刺激すること間違いなしですよ。

『移動祝祭日』アーネスト・ヘミングウェイ

次は「老人と海」や「武器よさらば」などで知られる大文豪ヘミングウェイの作品を紹介します。

ちなみにこの作品は小説ではなくエッセイなのですが、旅を感じられる作品だと思いますので、ここで一緒に紹介させていただきます。

作品の舞台はフランスのパリ。

アメリカ生まれのヘミングウェイが文学修行の為パリに渡って過ごした青春の日々の思い出や体験が、美しさや活気といったパリの魅力と共に描かれます。

貧しくも幸せな日々を、少しばかりの辛辣な描写なども交えながらリアルに表現しているこの作品は、私達読者にも生の喜びや人生の楽しさというものを感じさせてくれて、新しい土地へ旅すること魅力を認識させてくれることと思います。

『コスモポリタンズ』サマセット・モーム

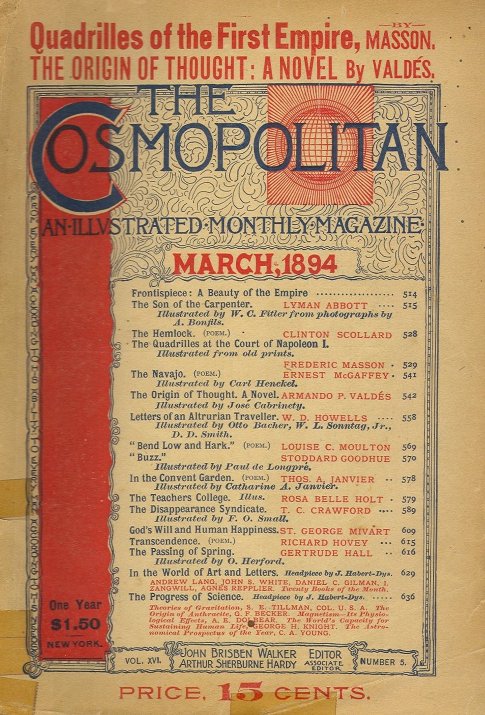

次に紹介するのは「コスモポリタンズ」という小説です。

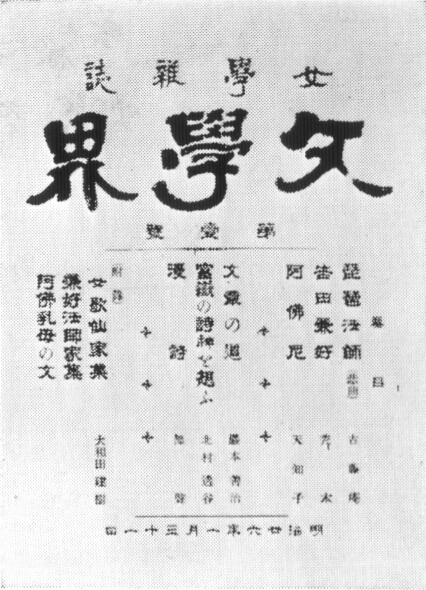

この作品は、アメリカのコスモポリタンという雑誌に1920年代当時に掲載されていた小説を集めた短編集となっています。

コスモポリタンとは、1886年にアメリカで創刊された文芸中心の総合雑誌で、現在は、スペイン、ポルトガル、スウェーデン、ロシア、ドイツ、フランス、イタリア、韓国など30以上の言語で発刊され、世界100以上の国と地域に流通している大きなスケールの雑誌です。

ただ、創刊当時からすると少しながら色が異なってきている面もあるようですが。

『コスモポリタン』(COSMOPOLITAN、通称 COSMO)は、月刊雑誌。1886年にアメリカで創刊後かなりの期間は文芸中心の家庭向け総合雑誌だったが、現在では女性向けのファッション雑誌として、スペイン語、スウェーデン語、ルーマニア語、ロシア語およびフランス語などといった32の言語で発刊され、世界の100以上の国と地域に流通している。

~ウイキペディア「コスモポリタン (雑誌)」より引用~

著者はサマセット・モーム。

言わずと知れた「月と六ペンス」で知られるイギリスの有名な小説家ですね。

サマセット・モームは小説家として知られていますが、実はその経歴は複雑で、医師であり、第一次大戦中は諜報員として従軍してもいました。

この『コスモポリタンズ』は、そんな、医師であり諜報員としてのキャリアも持つ著者自身の旅行体験を通して生まれた短編集です。

経歴と同様?に小説の内容や舞台も多彩で、シンガポール、カプリ、セビリア、サンフランシスコ、更には日本の神戸まで、さまざまな場所を舞台とした個性的で魅力的な物語が展開されます。

生き生きとした描写は、私達読者を小説を通して世界中へ旅をする気分にさせてくれることでしょう。

『食べて、祈って、恋をして』エリザベス・ギルバート

次は2010年に映画化もされているほどの有名作品を紹介します。

タイトルは「食べて、祈って、恋をして」。

先に紹介した「移動祝祭日」と同じで小説ではなくエッセイなのですが、旅をテーマにした内容でもあり、読むことで旅の魅力を十二分以上に感じられる内容だと思いますので、紹介作品に加えさせてもらいました。

「食べて、祈って、恋をして」は、著者である主人公が離婚を経験した後、自己を再発見するためにイタリアやインド、インドネシアなど世界を旅していく姿を描いた作品です。

自分に正直になり、やりたいことをやり、世界の様々な文化に触れ感じていくという彼女の旅は、人生の意味や幸せの見つけ方を考えるきっかけを与えてくれて、更に旅の魅力もこれ以上ないくらいに感じさせてくれる内容です。

世界累計1500万部を突破する大ベストセラーで、公開当時から今に至るまで世界中の多くの人達の共感を得ています。

映画版はジュリアロバーツ主演で、日本語吹き替え版もあります。

本と映画どちらもおススメですので、是非どちらでもお好みで選んでみてください。

『アルケミスト~夢を旅した少年~』パウロ・コエーリョ

最後に紹介するのは、パウロ・コエーリョの『アルケミスト』です。

1998年に著者の生まれたブラジルで初公開された作品で、最初こそブラジル国内での発売でしたが、その後アメリカで英訳されたことを契機に80か国語以上の言語訳版が発売され、いまや全世界で累計8000万部を超えるとてつもない大ベストセラーとなっています。

主人公は羊飼いの少年で、宝を求めてアフリカのピラミッドを目指す物語です。

旅の過程で主人公は様々な困難な局面にあいながらも、様々な人と出会い、困難を乗り越える度に新しい気づきを得て成長していきます。

この物語の凄いところは、単なる冒険譚ではなく、緻密に描かれた物語の裏にイスラム教やキリスト教の教えなどの宗教観や真理までも散りばめられている(と言われている)ことでしょう。

一度読んだだけでは見えないことが、二度三度と読み返すことで新たに見えて来るほどに奥深く練られた内容の小説です。

主人公の冒険とその先にあるものを通して、読者の私達も人生の本質や自己実現の重要性を考えさせてくれます。

旅の魅力を感じられることは勿論ですし、その意味や本質をも垣間見えてくるかもしれません。

3. 日本文学における旅小説の名作

今度は日本文学を紹介していきます。

海外文学と同様、魅力的な旅小説がいくつもありますので、その中から数点の作品を紹介いたします。

『深夜特急』沢木 耕太郎

最初は沢木耕太郎さんの著作である『深夜特急』です。

日本の紀行小説(旅行記)の傑作ともいわれる有名作品で、バックパッカーの人達の間ではバイブルと称されることもあるほどに人気の作品です。

ある日仕事を全て捨てて旅に繰り出した主人公は、インドのデリーから乗り合いバスを使ってイギリスのロンドンまで、長い旅を始めます。

旅の行程であるユーラシア放浪の一部始終が描かれる本作は、実際の著者自身による旅の体験を基にしていることから、当時の各国の現地宿泊事情といった事情や風景がリアルに表現されているのが魅力の一つです。

著者による「多くの人達に旅に出てもらいたい」という思いが伝わるこの物語によって、一体どれほどの人達が旅の魅力にとりつかれ、新たな旅人に変えられていったのかしれません。

ラジオやTVドラマなど小説以外の媒体でも公開されていますので、自分にとって一番触れやすい(身近にある)媒体のものを選んで触れてみるのもおススメです。

『村田エフェンディ滞士録』梨木 果歩

『村田エフェンディ滞士録』は、日本人留学生である主人公の村田がトルコに滞在(留学)する物語です。

主人公は考古学を学んでおり、他にも同じ留学生としていくつかの国から留学生が集まっています。

そんなトルコで起こる些細な日常からほんの少し不思議な出来事まで、留学生同士の交流や現地の文化とのふれあいを描きます。

主人公である村田はそこで、海外の人達の考え方やものの捉え方に触れていき、海外から見える日本や日本の文化などを認識していくことになります。

ちなみに、あまり聞きなれない「エフェンディ」という単語ですが、これは昔トルコで用いた学者・上流階級の人に対する尊称を表しているそうです。日本語で砕いて捉えるならば、「先生」などのようなニュアンスでしょうか。

effendi(エフェンディ)

1 ((歴史上))エフェンディ(◇昔トルコで用いた学者・上流階級の人に対する尊称).

2 (地中海東部諸国で)学者,知識人;貴族階級の人

~「コトバンク」より引用~

旅には、「旅に出ないと決して見ることも気づくことも出来ないであろう視点や考え方を得られること」という魅力がありますが、この本は、まさにそういった旅の持つ魅力を十二分に感じさせてくれる内容となっています。

著者である梨木さんは『西の魔女が死んだ』や『裏庭』など他にも沢山の有名な作品を書いていらっしゃる方です。

この本の内容が気に入ったら、是非著者さんの他の著書にも触れてみてください。

『岸辺の旅』湯本 香樹実

次は、映画化もされている有名作品である、湯本 香樹実さんの著書『岸辺の旅』を紹介していきましょう。

ストーリーとしては死者と生者の触れ合うという少し不思議な内容となっています。

ある日、長い間失踪していた主人公の夫が突然帰ってきます。

ところが、主人公の夫は自身が既に亡くなっていることを主人公に告げるのです。

そして、そこから二人は、そんな不思議な状態の夫に導かれるまま不思議な旅に出ていくという物語です。

旅先の事情や状況をリアルに描く旅行記というよりは、人と人との心の物語という側面が強いという印象で、命の有限性や別れの悲しみなどについて考えさせられるといった心に響く物語です。

旅というものの本質や複雑さ、可能性の大きさなどの側面を垣間見ることの出来る傑作といえます。

浅野忠信さんや 深津絵里さん、 蒼井優さんらが出演していらっしゃる映画版は2015年に公開されており、カンヌ国際映画祭でも賞を受賞するなど高く評価されています。

『旅猫リポート』有川 浩

続いて紹介する作品は『旅猫リポート』です。著者は有川 浩さん。

作品名にある通り猫が登場する作品で、主人公と愛猫の心温まる物語が展開されます。

猫のナナと青年サトルは、とある事情から猫のナナの新しい飼い主を見つけるための旅に出ますが、それは、猫のナナの新しい飼い主候補となりうる人達に出会っていく物語でもあります。

この旅の中で、猫であるナナの感じる思いが描かれ、また、青年であるサトルの半生や秘密が徐々に明かされていきます。

読む人の涙腺を刺激する、心優しい物語となっています。

猫好きや旅好きな人におすすめ出来るのは勿論のこと、そうでない人(そんな人がいるのか分かりませんが・・)にとってもおススメ出来る物語です。

著者の有川さんはSFや軍事色の強いライトノベルから一般文芸作品まで手掛けていらっしゃる方で、「図書館戦争」という作品シリーズが有名ですが、自衛隊3部作と呼ばれる「塩の街」「海の底」「空の中」という作品も個人的にかなりおススメです。

まとめ

旅をテーマにした小説を読むと、著者の目や感性を通して、読者である私達自身までもまるでその旅に著者と一緒に出かけているかのような旅の疑似体験をすることが出来ます。

旅行の制限が緩和されている昨今ではありますが、旅に出るにも時間的な余裕や金銭的な事情が絡み、なかなか世界中どんなところでもいつでも好きな時に旅に出られる、という人はそう多くはいないのではないでしょうか。

そんな時には特に、今回紹介した旅をテーマにした小説達が強力な味方となってくれます。

小説を通した疑似的な旅であれば、それこそ地球上のどんな場所であっても行くことが出来ますし、その場所の文化や光景を知って感じることが出来ます。

更に、主人公が旅を通して得られていく洞察や教訓なども読者としっかり共有してくれるので、旅を通じて自己成長することだって出来てしまいます。

海外文学や日本文学など、世界中の様々な場所を舞台にする旅小説の個人的なおススメの紹介をさせていただきました。

ここの作品を取っ掛かりとして、是非ご自身の好みや興味に合う最高の作品を見つけてみてください。

勿論、実際の「旅」へ向けた企画や準備もお忘れなく。