飛行機×モバイルバッテリー:100Wh/160Whの壁と“見える場所”の新常識!?

飛行機での旅行や出張に、スマホの充電を守るモバイルバッテリーはもはや欠かせない相棒ですよね!

でも、その使い方、本当に今のままで大丈夫でしょうか?

実はここ最近、モバイルバッテリーの機内ルールが世界的にアップデートされているんです。

「いつも通りカバンの中に入れておけばOK」と思っていると、思わぬところで注意を受けてしまうかもしれません。

特に2025年は航空運送事業者各社で航空機内における安全対策が一段と進められていて、「充電するなら“見える場所”で」や、万が一のトラブルにすぐ気づけるように「(機内の)頭上の棚やバッグの奥深くで充電するのは禁止」という運用が広がっています。

そこで、この記事では、航空業界におけるモバイルバッテリーに関連する新しい常識や接し方についてまとめてみました。

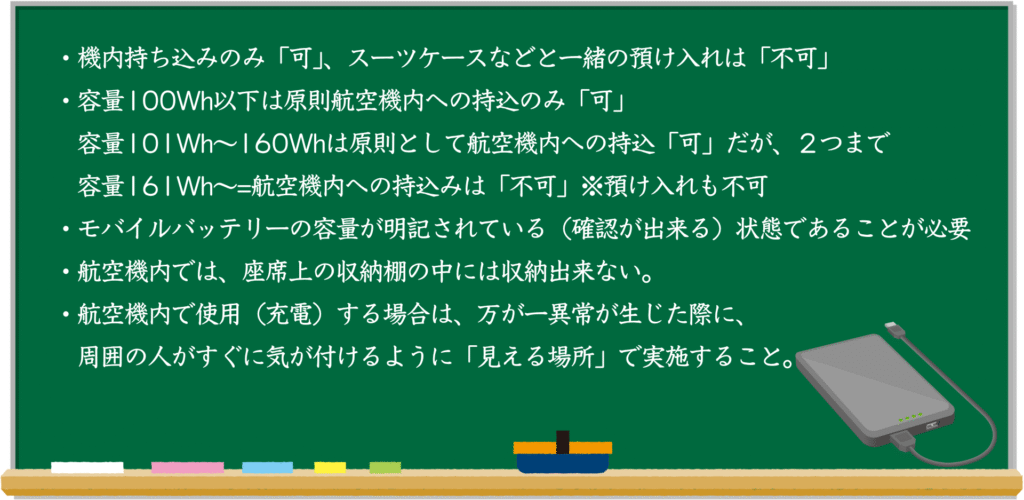

基本となる「預け入れ不可、機内持ち込みが原則」や、「100Wh以下は原則可/100–160Whは最大2個(要承認の場合あり)/160Wh超は不可」といったルールのおさらいから、ちょっと面倒な「mAh→Wh」の計算方法、そして「具体的にどこに置けばOKなの?」という航空機内の座席での扱い方まで、旅の安心に直結する情報をギュッと詰め込んでいます。

「今までと何が変わるの?」

「どうしてそんなルールが必要なの?」

そんな疑問を、この記事で最新ルールをサクッと知ってもらうことで解消させて、モバイルバッテリーを安心して旅に持っていけるようにしましょう。

これからは「見える場所での充電」が新常識

航空機内に限りませんが、リチウム電池のトラブルは早期発見が命です。

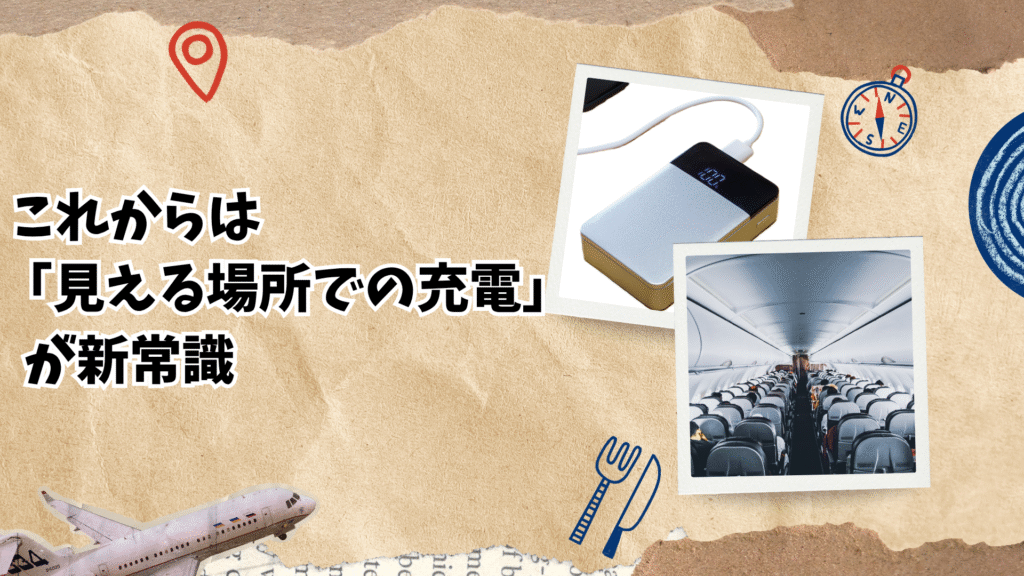

国土交通省は2025年7月8日から、航空機内におけるモバイルバッテリーの扱いについて、「座席上の収納棚に入れない」「使用時は、常に状態が確認できる場所で」という明確な呼びかけを行いました。

なぜ“見える場所”なのか

→客室乗務員が即座に異常を把握できるため

結論から言うと、これは万が一モバイルバッテリーが発熱や発煙といった異常を起こした際に、一刻も早く発見し、安全に対処するためです。

先にご紹介した通り、国土交通省は2025年7月8日から、航空機内でのモバイルバッテリーの扱いについて、より具体的な呼びかけを始めています。

ポイントは以下の2つです。

- 座席上の収納棚(オーバーヘッドビン)には収納しない

- 使用する際は、常に状態が確認できる場所で行う

所持しているカバンやポーチなどの奥深く、あるいは航空機内にある頭上の収納棚の中などに収納していると、モバイルバッテリーに何かしらのトラブルが起きた時に、発見が遅れてしまう可能性があります。

それを防ぐ為の「何かあったら乗客自身や客室乗務員がすぐ気づけるように、常に目の届く場所で管理してくださいね」という考え方がこの新ルールの根幹にあります。

尚、座席上の収納棚には基本的に収納が出来ないので、そうなると、基本的にはフライト中は常に目に見える場所(テーブル等)に置いておくか、目の前にある網ポケットの中へ入れるなどしておく必要があると思われます。

一点だけ留意しておきたいのは、モバイルバッテリーの扱い方自体は従来から法律で定められている、ということです。

なので、

モバイルバッテリーの取り扱いに新しいルールが追加された、というのがより正確な理解となります。

航空運送事業者各社の動き

この「見える場所」という考え方は、国土交通省の呼びかけもあり、すでに国内の航空運送事業者各社が具体的なルールとして導入しています。

国外の航空運送事業者も含め、各社が概ね同様の制限を課しているので、一例として数社ご紹介させていただきます。

これらのモバイルバッテリーに対して設定されているルールの背景には、世界的にリチウムイオン電池を原因とする機内での発煙・発火インシデントが増加していることがあります。「見えない場所=異常に気づきにくい」というリスクを少しでも減らし、空の安全を確保するための重要な動きといえます。

モバイルバッテリーの基本ルール

モバイルバッテリーについての「見える場所で使う」という新しい常識を紹介しました。

ここで一旦、世界中の航空会社が準拠している“大前提”となる基本ルール3つについてもおさらいしておきましょう!

飛行機に乗る際の保安検査場で「没収です」なんて言われて慌てないためにも、しっかり押さえておきたい旅の基本知識の一つです。

基本ルール①:航空機への預け入れは不可!機内持ち込みのみ可!

まず最も重要な国際標準として、「モバイルバッテリーは、スーツケースなどに入れて預け入れ荷物とすることはできない」というルールがあります。

ー参考:国際航空運送協会(IATA)「Battery Guidance Document」(※英語)

航空運送の世界では、モバイルバッテリーは「予備電池(spare battery)」という名称の分類として扱われます。

これは簡単にいえば「危険物」という扱いとなり、航空機の貨物室へ搭載する「預け入れ荷物」としての扱いが出来ません。

従って、自身の手荷物に収納するなどして航空機の座席へ持ち込む「機内持ち込み手荷物」とする必要があります。

間違って、スーツケースに収納したまま預け入れ荷物として預けることのないように注意しましょう。

保安検査場を通過してあとは搭乗を待つのみというタイミングで、急に放送で名前を出して荷物の中身の確認の為に呼び出されてしまう、なんてことにならない為にもしっかり注意しましょう。

基本ルール②:

バッテリーの容量にも制限がある!容量が確認出来るように!

次にクリアすべきハードルがモバイルバッテリーの「容量(Wh:ワット時)」です。

モバイルバッテリーは基本的に航空機内への持込みが可能ですが、全てが認められるわけではなく、容量にも一定の制限が課されます。

容量によっては、航空機内の座席への持ち込みが認められない場合もありえますので要注意です。

また、機内持ち込みが可能な容量であったとしても、持ち込める個数に制限が課されるといった場合がありますので併せて注意しましょう。

これらのルールから分かる通り、モバイルバッテリーの容量が正確に分かる状態にある、ことも求められます。

具体的には、製品自体に記載されているか、もしくは付属の仕様書などが必要です。

容量を正確に確認が出来ない場合、保安検査場を通過出来ないこともある為、しっかりチェックしておきましょう。

【手荷物として、航空機内(座席)へ持ち込みが可能】

普段使いのスマートフォンを数回充電できる一般的なモバイルバッテリー製品の多くはこの範囲かと思います。

手荷物として機内(座席内)への持ち込みが可能なうえ、個数も「個人で消費する妥当な範囲内」とされているのが一般的です。

(※ただし、航空会社によっては具体的な数値としての上限を設けている場合もあります)

【航空機内への持込は一人2つまで】

ノートPCも充電できるような大容量のタイプのモバイルバッテリータイプだとこのくらいの容量が該当するでしょう。

航空機内への持ち込みは可能ですが、持ち込める個数は1人2個までと制限されています。

もしこの容量のモバイルバッテリーを旅に持っていく場合は必ず、事前に利用する航空会社の公式サイトを確認するようにしましょう。

【機内持ち込みも預け入れも一切不可】

このサイズの大容量モバイルバッテリーとなると、航空機への預け入れはもちろん、航空機内の座席へ持込むことも出来ません。

航空機を利用する場合、モバイルバッテリーを直接運ぶことが出来ませんので、旅行や出張用などで新しくモバイルバッテリーの購入を検討している場合には、バッテリーのスペック表をよく見て容量が160Whを超えていないか必ずチェックするのがおススメです。

| 航空機預け入れ(貨物室) | 航空機内への持込(座席) | |

|---|---|---|

| 100Wh以下 | ×不可 | 〇可能 |

| 100Whを超え160Wh以下 | ×不可 | 〇可能 ※個数制限あり |

| 160Whを超える | ×不可 | ×不可 |

国際線でも同じルールが適用されるので注意しましょう!

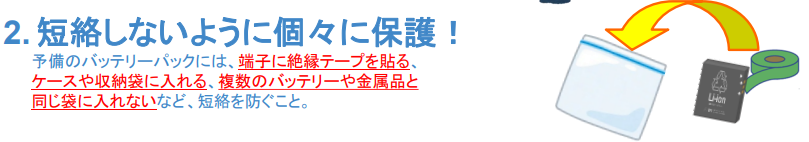

基本ルール③:端子の保護(短絡防止)が必要!

モバイルバッテリーのルール3つ目は、短絡防止措置と容量の明示です。

「短絡」という言葉はあまり聞きなれない人も多いと思いますが、「ショート」するとも表現されます。

簡単に言うと、通常想定されているのと異なる電気の流れが生じてしまい、結果として発熱や発火、爆発が起きることを指します。

モバイルバッテリーを航空機内へ持ち込むうえで、この「短絡防止」の措置は必須です。

といっても、難しいことではなくて、基本的にはバッテリーに付属しているケースや、もしくはモバイルバッテリー専用の保護ポーチなどに格納しておけばOKです。

それらの収納がない場合は、モバイルバッテリーの端子部分をテープなどで隠すことで絶縁する(他の金属類などと接触しないようにする)等が必要となります。

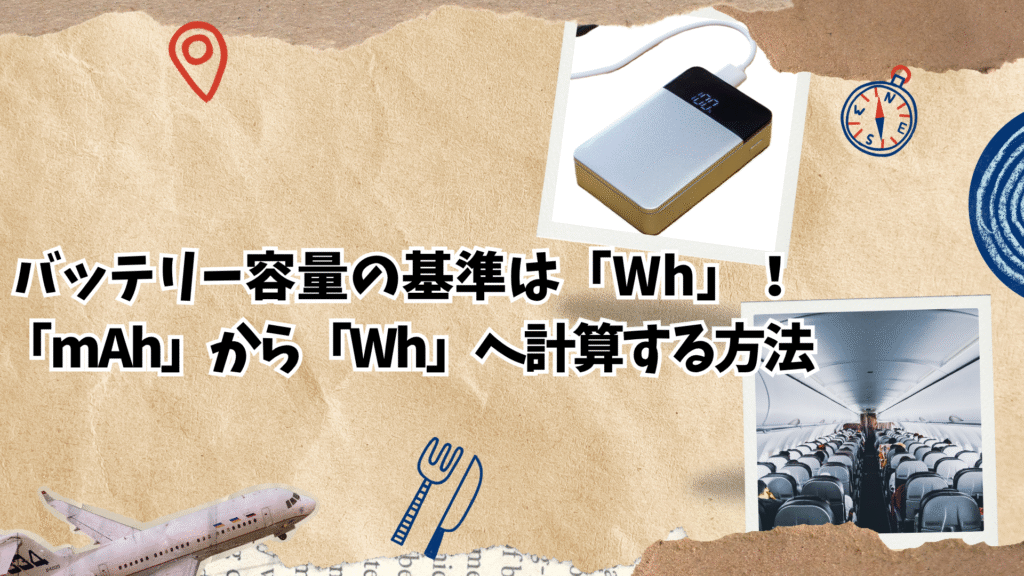

バッテリー容量の基準は「Wh」!

「mAh」から「Wh」へ計算する方法

ここまでで基本的なルールについて紹介してきました。

さて、改めて自分が持っているモバイルバッテリーを調べてみてください。

もしかすると「容量の表示がmAh(ミリアンペアアワー)でしか書いてない」という方もいるかもしれません。

ここまで紹介してきたように、航空機への持込み可否を判断するのはあくまでも「Wh(ワットアワー)」という単位です。

ところが、モバイルバッテリーの中には「Wh(ワットアワー)」ではなくて「mAh(ミリアンペアアワー)」の表示のみの製品も存在するんです。

そうなると、「mAh」から「Wh」への変換(計算)が必要となります。

ただ、計算はそんなに難しいものではないので安心を!

早速見ていきましょう!

※画像はイメージです。

※画像はイメージです。

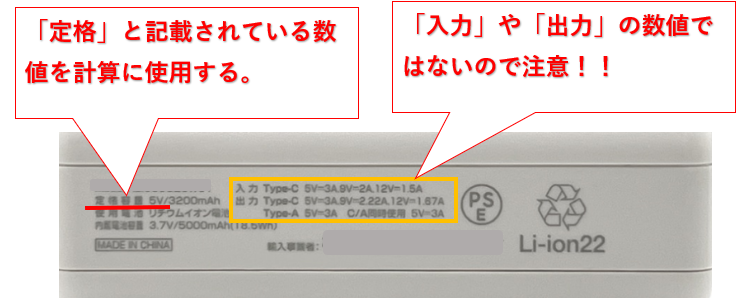

計算式と実例(Wh=Ah×V/mAh→Ahへの変換)

モバイルバッテリーの容量(Wh)は、以下の計算式で簡単に求められます。

Wh = ( 容量(mAh) × 電圧(V) ) ÷ 1000

ここで使う「電圧(V)」とは、モバイルバッテリーに記載されている「定格電圧」という数値を見てください。

一般的なリチウムイオン電池の場合、3.6Vまたは3.7Vで計算されていることがほとんどです。

似た表記で5Vや9Vといった「出力」や「入力」の電圧表記もあるのですが、これらではなく「定格電圧」の数値で計算するようにしましょう。

実例

では、式を使って、よくある容量のモバイルバッテリーが何Whになるのか、実例を見てみましょう。(※ここでは電圧を3.7Vとして計算します)

【例1】10,000mAh の場合

10,000(mAh) × 3.7(V) ÷ 1000 = 37Wh

【例2】20,000mAh の場合

20,000(mAh) × 3.7(V) ÷ 1000 = 74Wh

【例3】26,800mAh の場合

26,800(mAh) × 3.7(V) ÷ 1000 = 99.16Wh

このように、簡単に計算できるので、飛行機での出張や旅行が多い方は特に、モバイルバッテリーを購入する際など、mAhの数値だけしかない場合は、購入前にしっかりこの計算式でWhをチェックしておくと安心です。

いくら「mAh」の数値が大きい場合であっても、計算して「Wh」が100Whや160Whの基準を超えていなければ基本的にはOKです。

必ず「Wh」を基準に判断することを忘れないでください!

どこに置けばOK?――“見える場所”の具体例

ここまでモバイルバッテリーの基本ルール3つを確認してきました。

さて、ここからは、従来から定められていたこれら基本ルール3つに加えて2025年7月から新たに追加されたルールに話を戻しましょう。

新しいルールは、この記事の冒頭でも触れた通り「(航空機内では)座席上の収納棚への収納の禁止」と「充電する場合は必ず目で見える場所で行う」の2点でした。

「座席上の収納棚」への収納禁止は言葉の通りですが、充電する場合の「目に見える場所」というのは具体的にどこなのでしょうか。

テーブル/シートポケット下部など“即取り出せる場所”

まず、最も安全で推奨される「OK」な置き場所はこの2か所でしょう。

先に紹介しましたが、国土交通省の最新の案内でも「常に状態が確認できる場所」が鍵として挙げられています。

万が一、熱を持ったり煙が出たりした際に、即座にケーブルを外せる場所=安全な場所、と覚えておきましょう。

まとめ――

“見える場所”+“容量ルール”で、安心快適な旅を

2025年現在、モバイルバッテリーを飛行機へ持ち込むルールは、安全のために世界中で厳格化されています。

この記事では、そんなモバイルバッテリーを持った状態でも安心して飛行機に乗ることが出来るように押さえておくべきポイントを整理しました。

最後に、もう一度全体をまとめておきます。

まず、モバイルバッテリーは「機内持ち込み手荷物」としてのみが認められています。

スーツケースなどに入れて航空機の貨物室へ預け入れることはできません。

その上で、持ち込める容量には世界共通の基準があります。

そのうえで、2025年には重要なルールが追加されました。

それが「充電時の注意点」と「保管場所」です。

もし機内でモバイルバッテリーを使用してスマートフォンなどを充電する場合は、必ず「見える場所」で行ってください。

頭上の収納棚の中や、座席下のカバンの奥深くなど、密閉された「見えない場所」での充電は、異常発熱や発火の発見が遅れるため原則として認められません。

これらのルールは、航空会社によってさらに厳しい独自の規定が設けられている場合があります。

例えば、シンガポール航空は「航空機内でのモバイルバッテリーの使用(充電)自体を全面的に禁止」しています。

航空会社によってはやや扱いが異なるケースがあります。。

モバイルバッテリーもかなり普及しており、スマホとセットで持つ方が多いと思います。

特に旅先では非常に重宝されるアイテムと言えるので、持っているなら是非旅の道具に組み込みたいところです。

そんな便利なモバイルバッテリーですが、飛行機に乗る際はいくつかの取り決めがあります。

どれも難しいものではないので、しっかりとルールを把握するようにしましょう。

搭乗する予定の航空会社の公式ウェブサイトで最新の規定を確認することもお忘れなく!