離着陸時に客室が暗くなる?窓シェードは上げる?飛行機の不思議な“謎マナー?”の理由解説

飛行機の離着陸の前になると客室がスッと暗くなり、「窓のシェードは開けてください」というCAさんからのお馴染みのアナウンスが入ります。

これ、普段あまり意識しない人や、なんとなく“マナー”や“お決まり”だから、と受け入れて納得している方が多いのかもしれませんが、改めて考えてみたら不思議な気がしませんか?

私は飛行機に乗る度に毎回疑問を感じていました。

今まではなんとなく「そういうものなんだな」なんて納得していましたが、いい機会なので少し調べてみました。

実はこれ、乗客全員の命を守るための、しっかりとした「安全上の理由」に基づいています。

なぜわざわざ暗くするのか? なぜ外が見える状態にしなくてはいけないのか?

この記事でその理由を紹介していきます!

さらに、「国際的なルールで決まっているの?」といった疑問や、国・航空会社による微妙な運用の違いにも触れていきます。

この記事を読めば、次のフライトからは、「なるほど、これは“お願い”じゃなく、万が一への“備え”なんだ」と、きっと腹落ちすること間違いなしです!

暗くする&シェードを上げるのは実は“安全”のため

冒頭でも触れたとおり、飛行機の離着陸時に機内でアナウンスされる「減光(機内の照明を暗くする)」と「窓のシェード上げ」は、万が一の事態に備えるための、計算された「安全手順」なんです。

それぞれに明確な役割がありますので、順番に理由を見ていきましょう。

暗くする理由(=“目”を暗闇に慣らすため)

いちばんの目的は、私たち乗客の「目」をあらかじめ暗い状態に慣らしておくためです。

目を暗さに慣らして非常時に見えるものを増やすため、ということですね。

例えば、明るい部屋から急に暗い映画館などに入った時、一瞬何も見えなくなりますよね。もし飛行機で非常事態が起きて例えば急に停電などになってしまった場合も、同じことが起こり得ます。

客室が明るい状態から突然真っ暗になってしまったら、どこに非常口があるのか、通路はどこにあるのかなど、すぐには分からなくなってしまいかねません。

そういった事態を少しでも軽減する為、あらかじめ客室内の照明を落として暗くしておくのです。

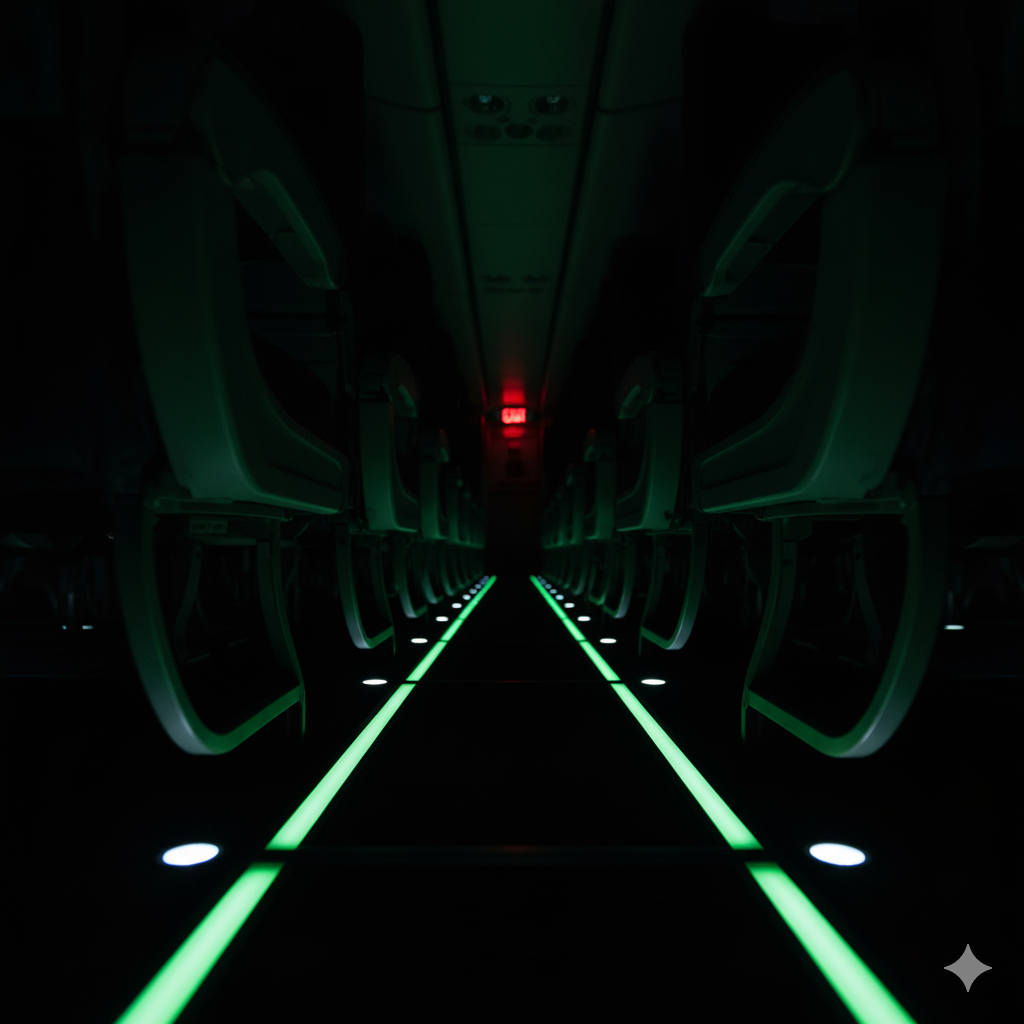

最初から機内が暗くなっていれば、私達の目は暗さに順応しているため、万が一何かが起きて照明が落ちてしまったとしても、非常口を示すサインや、床に埋め込まれた「非常誘導灯」(ぼんやり光る通路の目印)を、乗客自身が目で見つけやすくなるというわけです。

人間の目は明るさに合わせて順応する性質があり、周囲が暗ければ暗いほど外の状況や非常灯が捉えやすくなります。

客室を暗くするのは、まさに非常時の視認性を最大化するための準備なんですね。

(※イメージです)

写真で掲載している非常口や床面誘導灯はいずれもイメージとしての画像です。

実際の標示を示しているものではありません。

実際の非常口サインや非常口の場所は、搭乗した飛行機の機内に設置されている「安全のしおり」などを見て確実に確認するようにしてください!

シェードを上げる理由(=“外”の状況を確認するため)

窓のシェード(日よけ)を上げる理由は、機内の「中から外」と「外から中」の状況を、誰もが瞬時に確認できるようにするためなんです。

飛行機の機内から外の危険を察知しやすい

飛行機にとって離着陸というのは、フライト全体の中でも特に慎重さが求められる瞬間です。

そんな時、窓のシェードが開いていれば、客室乗務員はもちろん、例えば窓側に座っている乗客も、万が一、機外で何かしらの異常(火・煙・エンジンのトラブル・着陸先の障害物など)が起きていたとしてもそれらをいち早く発見する可能性が高くなりますね。

そして、非常時に際し、客室乗務員が「どちら側のドアから逃げる(脱出する)のが安全か?」という判断を行いやすくなります。

窓から見える外の景色は美しいだけではなく、非常時における極めて重要な情報源となるわけです。

飛行機の外から機内の様子を把握しやすい

機内からだけではありません。

同様に、航空機の外にいる救助隊などが、機内の様子を素早く視認しやすくなる、という意味もあります。

「シェードを開けておくことは、乗務員や乗客が外の危険に気づくためであり、救助隊が機内の状況を把握するためでもある」というのは、航空業界においては基本的な推奨される安全策の一つです。

シェードを上げておくことは、まさに数秒を争う判断を助ける安全手順といえます。

状況によっては機内へ入って救助するという方法がとられることもありうる

少し怖くなるような内容を紹介しましたが、安心してください。

飛行機の安全性はゆるぎない様々な施策によって確立されています。

安全性を裏付ける統計的なデータなどは色々なところで説明されたり公開されたりしているのでここでは割愛しますが、現代の飛行機は極めて安全な乗り物です。

それは、航空運送事業者や空港など、この業界に携わる全ての人や企業全体が一丸となって安全意識を高いレベルで醸成させていることや、安全を確立する為の試行錯誤に余念なく徹底した施策を常に追求し続けるなど、様々な理由に拠ります。

「シェード上げや照明」ルールは主要国では基本的に義務ではない

離着陸時にのみ「窓のシェードを上げる」と「客室内の照明を暗くする」という安全手順の理由が分かりました。

では、これらのルールは世界共通の“法律”など規則として決まっているのでしょうか?

実は、世界中の飛行機に適用されるような統一的な法令等による義務はありません。

ただ、基本的にはどの国や航空会社も自社ルールとして安全策の為に実施しているようです。

いくつか主要なところを見ていきましょう。

米国(FAA)の考え方

引用:Wikimedia Commons

(※Public domain from a copyright standpoint, though other usage restrictions apply.)

まずは世界の航空業界の主流であるアメリカで航空に関する規程等を司るFAA(アメリカ連邦航空局)の考え方を見てみましょう。

FAAには「飛行機の離着陸時はシェードを必ず開けること」という明文の規定はありません。

義務ではありませんが、その有意性は上述の通り認められるところですので、多くの航空会社で「安全のための最善策(ベストプラクティス)」として、【窓のっシェードを開ける】ことを社内における運航手順(SOP=Standard Operating Procedures とも呼ばれます)として取り入れています。

こちらも、FAAが一律に「(離着陸時)は、必ずこの明るさにしなさい」と明文化して義務としているわけではありません。

しかし、窓のシェードと同様で、その対応による安全性が認められていることから、各航空会社が社内の手順(SOP)として実施している、という状態です。

実際、操縦室内、つまりパイロット向けの内容ではあるものの、FAAが出している夜間運航マニュアルでは、「照明を落として外部の視認性を高める」という人間工学の原理としての考え方が示されているようです。

この理屈を客室にも応用しているというわけです。

これは、後ほど紹介する「90秒で機内の全員が脱出」という設計上の規則や、非常照明(床面誘導路等)類の設置要件との整合性が取れています。

欧州(EASA)のガイダンス

引用:Wikimedia Commons

一方、ヨーロッパでは、当局の考え方がもう少し明確です。

欧州の航空業界の諸規程等を司るEASA(欧州航空安全機関)の例を見ていきましょう。

EASA(欧州航空安全機関)は、規程等での義務としてではありませんが、公式の文書で「地上走行・離陸・着陸の際は、機内の窓シェードを開けておくと、機外の状況を把握するのに有益である」と明記しています。

これを受け、多くのヨーロッパ系の航空会社がこのガイダンスを社内手順(SOP・マニュアル)として取り入れており、事実上の標準手順となっています。

機内照明についてはアメリカと同様で、「照明の明るさを具体的に数値で義務化」するようなことは行っていません。

しかし、安全に対する有意性から、多くの航空会社において、離着陸前の安全準備として運航ルールに組み込まれ、「外の明るさに合わせて客室照明を調整する」という運用がされています。

日本(JCAB)の場合

日本のケースも紹介していきます。

日本ではJCAB(国土交通省航空局)が航空業界の主管組織となりますね。

法律による義務はない

法令や、航空券を買うときのルール(運送約款)において、「離着陸時にシェードを開けなさい」と「客室を暗くしなさい」を具体的に義務づける条文は存在していません。

JAL(日本航空)も、公式サイトで「出発・到着時に日よけ(シェード)を上げていただくことは、法令上は求められていません」と記載しています。

客室乗務員が外部を確認するための窓を除き、到着および出発時に日よけを上げることは、法令上求められておりません。また、整備士、地上スタッフなど外部からの十分な監視体制を確保しており、日よけを下ろす活動による安全上の問題はありませんので、ご安心ください。

引用:JAL公式HP「機内窓の日よけを下ろす環境取り組みについて」

ただし、国土交通省 航空局が出している通達や公式資料の中で、航空機内の客室運用として「機内照明を暗くする場合」という想定がされており、その際は適切な機内アナウンスや注意喚起を行うという記載があります。

これはつまり、「(離着陸時に)客室を暗くする」こと自体が、航空機の運用として一般的に行われているということだと言えます。

航空会社による実際の運用

法律で義務とされていなくとも、国内におけるほとんどの航空会社が「安全のための社内ルール」として、これらの対応をしっかり実施しています。

アメリカや欧州と同様ですね。

- 窓シェード:離着陸時は開ける(機外の状況把握のため)

- 機内照明:外の明るさに応じて暗くする(目を慣らし、非常灯を見やすくするため)

世界共通の“規程”等で一律に義務として定められてはいない

主要な国の例を見てきました。

どこも「義務」とまではしていませんが、欧州では推奨はしていますね。

基本的には各航空会社が自発的に安全策として実施しているという状況が分かります。

土台にあるのは“90秒”

――想定されている緊急脱出

なぜ航空会社は、そこまで「外の確認」や「暗さへの順応」にこだわるのでしょうか。

その土台には、航空機設計の絶対的な前提である「90秒ルール」という考え方があります。

機体設計の前提「90秒ルール」とは

そもそも飛行機という乗り物は、設計段階で非常に厳しい安全基準をクリアしなければなりません。

例えばアメリカのFAAでは、その最も重要な基準の一つとして、「万が一の緊急脱出の際、乗客乗員の全員が、利用可能な出口の半分だけを使って90秒以内に地上へ脱出させられること」 を証明(試験)しなくてはならない、というルールを定めています。

緊急時における災や煙の機内への充満リスクを考え、機内に長く留まると致命的になるため、として、90秒が一つの安全設計上の“リミット”となっているわけですね。

ヨーロッパのEASAもほぼ同じで、「最大座席数+必要乗員を、車輪出し/格納いずれの状態でも、緊急時等で想定される火災のなかで90秒以内に脱出できること」と、表現こそやや違うものの、90秒+出口半減の思想は共通のようです。

なぜ“出口は半分だけ”なのか

現実の事故では、片側が火や煙、地形等でふさがれてしまい使用が出来ないということも十分想定されます。

その為、安全性の試験においては、あえて半分しか使わせないという制限を課しているそうです。

厳しい条件の元で設計される分だけ安全性も高くなりますね。

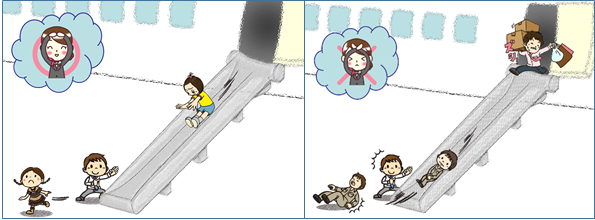

実は、これらに加え、脱出スライドは10秒以内に展開できること、など細かい性能もしっかり規定されています。

想定される「最悪」の基準を高く設定することで、高い安全性を確保しています。

“90秒”のために「見やすさ」が重要なワケ

第1章・第2章でお話しした「暗くする」「シェードを上げる」という手順が、この“90秒”に直結してきます。

限られた時間で全員がパニックにならず安全に逃げるためには、何よりも“視認性(見やすさ)”がカギを握ると考えられている為です。

あらかじめ目を暗さに慣らしておく(暗順応)ことで、もし停電になっても、床でぼんやり光る「非常誘導灯」や、緑色の「非常口サイン」がパッと目に入りやすくなり、どこへ逃げればいいかが一目でわかりやすいです。

これは、非常照明の設置方法などを定めた安全基準の考え方と相乗効果を見込みます。

外の状況がすぐに見えれば、「あ、こっち側(右側)は火が出ているから、反対側(左側)の出口へ逃げよう」と即座に適確な判断がしやすくなります。

逃げる方向をどうするか迷ったり、誤って危険な側の脱出用口(出口)を開けてしまったりする時間を減らすことができます。

これは乗客と客室乗務員どちらにも当てはまるもので、乗務員としても機内全体や外の状況を一目で把握できれば、それだけ的確な指示を出しやすくなります。

乗客乗員が現場で機転を利かせて最大限の働きや行動が出来れば理想でしょうが、現実はそう簡単ではありません。

つまり、そもそもの仕組み(構造)として、“90秒で確実に逃げられる環境”をあらかじめ作っておくことが前提となっているわけです。

まとめ:

“謎マナー”ではなく「全員で備える安全手順」

この記事では飛行機の離着陸時に「なぜ客室の照明が僅かに暗くなるのか?」と「なぜ窓のシェードを上げるのか?」という疑問について、その理由(裏側)を紹介しました。

もう一度、大切なポイントをおさらいしましょう。

- 客室を暗くする理由 →

万が一の停電等に備え、私たちの「目」を暗さに慣らしておく(暗順応)ため。

非常口サインや床の誘導灯をすぐに見つけられるようにする準備。 - 窓シェードを上げる理由 →

機外の危険(火・煙・障害物など)を乗客・乗務員が即座に「状況把握」できるようにするため。

どちらの出口が安全か判断する“目”となり、同時に、外にいる救助隊が外から中の様子を見るためでもある。 - 背景にある大前提 →

飛行機には「90秒ルール」(緊急時に90秒以内に全員が脱出できる設計)がある。

この1分半(90秒)以内の脱出を成功させるために、「視認性の確保」が何よりも重要視されている。 - “義務”なのか? →

世界共通の“規程”や“標準”として一律に決まっているわけではない。

しかし、その安全性についての有意性は認められる為、アメリカ、ヨーロッパ、日本など、どの国・航空会社も「安全のための最善策(ベストプラクティス)」として、各航空会社が自社の社内ルール(SOP)として組み込んで運用するのが一般的。

今までは、「どうしてなんだろう?」と不思議に感じていたかもしれない、離発着時のあのアナウンス。

その一つひとつが、実は万が一の事態を想定して、1秒でも早く搭乗している乗員乗客全員が安全確実に脱出できるようにと考えて行われている「合理的な安全手順」です。

次に飛行機に乗ってあの「客室の照明を暗くします」「窓のシェードをお開けください」というお馴染みのアナウンスが聞こえてきたら、心の中で「OK!安全確認の時間だね」と、ぜひ前向きに協力してください。

これは、客室乗務員のためだけでなく、自分自身や周りに座る乗客全員の命を守るための“備え”なのですから。